こんにちは、司法書士法人やまぎわです。

かつての日本では、原則的に家を継ぐのは1人で、他の家族は財産を引き継ぐことができませんでした。家を子孫のうちの1人が継いでいくシステムは「家督相続」と呼ばれて実際に日本の旧民法上で定められていました。

ですから、今でも年配の方の中には家の財産は長男がすべて相続するものだと思っている方もいらっしゃいます。家督相続は戦前の制度であり現行の相続制度とは異なりますが、現代でも時折り耳にする言葉でもあります。

今回のブログでは、家督相続といった相続における旧民法と現行法の違いについて相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

変化し続ける相続における民法について司法書士がわかりやすく解説します。

旧民法には当時の日本の文化を表していたような「家督相続」という制度がありましたが、今では家督相続という制度もなくなり、相続に関する民法はその時代に合わせて何度か大きな改正を続けてきました。

今回のブログでは、家督相続といった相続における旧民法と現行法の違いについて相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

旧民法の相続を解説します。(明治31年7月16日~昭和22年5月2日)

現在でも家や田畑などの登記名義が曽祖父のままになっているケースも少なからず存在します。そこで、そうした名義を変更していない場合に誰が家や田畑を相続するのか?ということは疑問に関しては、被相続人が亡くなった時点の法律が適用されることになります。

ですから、もし昭和22年5月2日以前にお亡くなりになった場合の相続に関しては旧民法が適用されます。

旧民法の相続には、戸主の相続である「家督相続」と、戸主以外の方の相続である「遺産相続」の2つのパターンがあります。「家督相続」に関しては長男がすべての相続財産を引き継ぐことになりますので、ここからは戸主以外の方が死亡した場合の「遺産相続」を解説いたします。

旧民法の「遺産相続」を解説します。

旧民法上では戸主以外の家族が亡くなった場合には、「遺産相続」となります。

旧民法での遺産相続の順位は、以下のとおりです。

- 第一順位 直系卑属(子供や孫など)

- 第二順位 配偶者

- 第三順位 直系尊属(親など)

- 第四順位 戸主

第一順位の直系卑属については、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。また、配偶者が相続できるのは、第2順位の場合だけで単独で相続します。これだけでも現在の民法と比較すると驚くほど違うことが理解できると思います。

応急措置法の相続(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)

旧民法の改正に向けて応急処置的に作られたのが、ここで解説する応急処置法で、昭和22年5月3日~昭和22年12月31日にお亡くなりになった場合は、この応急措置法が適用されます。

この応急処置法では家督相続が廃止され、また配偶者は常に相続人となりました。

応急処置法では「配偶者」及び「以下の順位の者」が相続人となります。

- 第一順位 直系卑属(子供や孫など)

- 第二順位 直系尊属(親など)

- 第三順位 兄弟姉妹(代襲相続なし)

第一順位の直系卑属については、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。なお、応急措置法では、半血の兄弟姉妹も全血の兄弟姉妹と相続分は同じになります。

応急措置法(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)の相続について、相続順位と法定相続分の表になります。

| 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1順位 | 1/3 | 2/3 | ||

| 第2順位 | 1/2 | 1/2 | ||

| 第3順位 | 2/3 | 1/3 |

新民法の相続(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)

昭和23年1月1日~昭和55年12月31日にお亡くなりになった場合は新民法が適用されます。この新民法では相続順位と法定相続分は、応急措置法時代と同じですが兄弟姉妹の代襲相続が制限なく認められることになりました。

また、第3順位の兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1となりました。

第1順位の直系卑属の相続については、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。

新民法の相続(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)について、相続順位と法定相続分の表になります。

| 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1順位 | 1/3 | 2/3 | ||

| 第2順位 | 1/2 | 1/2 | ||

| 第3順位 | 2/3 | 1/3 |

昭和55年民法改正(昭和56年1月1日~現在)

昭和56年1月1日以降にお亡くなりになった場合は、現行の民法が適用されます。配偶者の相続分の引き上げがなされて、兄弟姉妹の代襲相続はその子供までに制限されました。

なお、第3順位の兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となることについては変更ありません。非嫡出子の相続分が、嫡出子の2分の1となることについては、平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。また、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、遺産分割が終了していない相続については嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

現行民法(昭和56年1月1日~現在)の相続について、相続順位と法定相続分の表になります。

| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1順位 | 1/2 | 1/2 | ||

| 第2順位 | 2/3 | 1/3 | ||

| 第3順位 | 3/4 | 1/4 |

それでは、今回のテーマの相続において旧民法と現行法の違いについての解説は以上になります。

法定相続分割合は理解できるけど相続人がわからないといったお話をよく相談で受けます。

数次相続や代襲相続によって相続人の人数が変動することもあれば、相続人のひとりが相続放棄をしている場合もあります

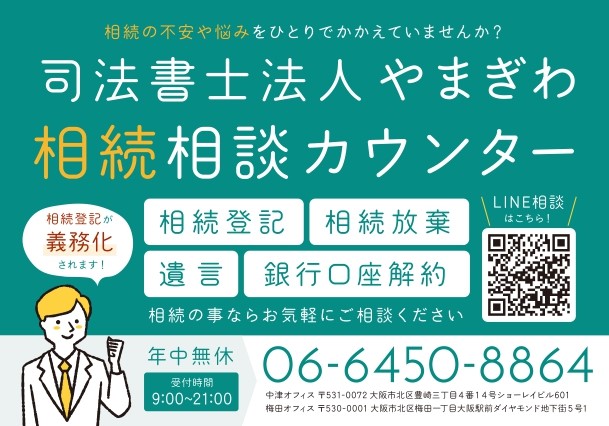

司法書士法人やまぎわでは、今回のブログのテーマである相続に関連したお悩みについてのご相談を受け付けております。これから相続の手続きや相続登記をお考えの方は、相続に関するスペシャリストである当事務所にお気軽にご相談ください。